Une catalyse sélective pour les pyridines

Publié par CNRS Bretagne et Pays de la Loire, le 23 juillet 2025 500

Présentes dans différentes molécules à base d’azote, les pyridines restent difficiles à manipuler, même avec des catalyseurs. Une équipe rennaise travaille cependant à une catalyse plus efficace et plus durable de ces molécules d’intérêt industriel.

La catalyse vise à accélérer une réaction ou à la rendre plus sélective, c’est-à-dire s’assurer d’obtenir un produit plutôt qu’un autre. Ce phénomène, incontournable en chimie, se rencontre également en biologie : ce sont alors les enzymes qui jouent le rôle de catalyseurs.

« Nous nous intéressons à la catalyse tout en nous inspirant de la nature, explique Rafael Gramage-Doria, chargé de recherche CNRS à l’Institut des sciences chimiques de Rennes1. Dans leur mode de fonctionnement, les enzymes possèdent une première sphère de coordination2 où la réaction de catalyse a lieu, mais aussi une seconde sphère de coordination qui leur permet de reconnaître les molécules. Cela se produit grâce à des interactions faibles, notamment avec des liaisons hydrogène, et c’est ce qui fait que leurs réactions sont très efficaces et sélectives. »

Avec son équipe, Rafael Gramage-Doria veut utiliser la catalyse pour ajouter des fonctions chimiques à des pyridines. « Nous étudions les pyridines car ce sont des noyaux aromatiques que l’on trouve dans de nombreuses molécules d’intérêt industriel, comme en chimie fine, en pharmacie et en agrochimie, précise Rafael Gramage-Doria. Elles sont présentes dans beaucoup de molécules organiques à base d’azote. »

Une catalyse difficile

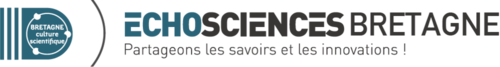

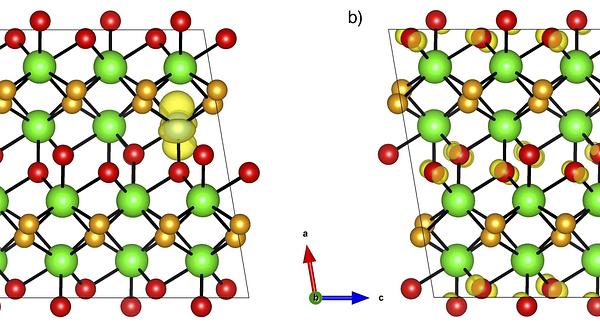

Les pyridines sont cependant très difficiles à fonctionnaliser avec des catalyseurs à base de métaux de transition, comme l’iridium, pour des raisons chimiques : elles déplacent en effet les ligands de la première sphère de coordination via la coordination du doublet non liant de l’azote. Cela inhibe la catalyse ou, au mieux, conduit à une réactivité très faible.

« Nous préférons donc un autre type d’interaction faible, que la

nature n’emploie pas et qui n’a jamais été utilisé de cette manière :

les liaisons de coordination entre un métal et la molécule à catalyser, poursuit Rafael Gramage-Doria. En

plus, cela passe par l’activation de liaisons carbone-hydrogène, qui

sont les plus abondantes et si stables qu’elles étaient considérées

comme inertes. Mais cela fait quelques décennies que les chercheurs

s’intéressent à ces liaisons pour en faire une entre un carbone et un

hétéroatome, c’est-à-dire un atome autre que du carbone ou de

l’hydrogène. Cela permet de réduire les étapes de préparation

d’intermédiaires dans l’optique d’une chimie plus durable. »

Lire la suite sur le blog Focus Sciences de CNRS le journal : https://lejournal.cnrs.fr/nos-...

1. ISCR, CNRS/ENSC Rennes/Univ. Rennes

2. La première sphère de coordination désigne l’ensemble des molécules et des ions directement attachés à un centre métallique, ici de l’iridium. La seconde sphère de coordination comprend les éléments, avec ici notamment du zinc, attachés à cette première sphère.